2025.11.26

保育園だより1月号|おたより文例集

1月は、新しい年のスタートとともに、子どもたちの生活リズムが少しずつ日常に戻っていく時期です。お正月明けの穏やかな空気の中で、子どもたちが安心して過ごせるよう、園と家庭で連携していくことが大切です。この記事では、1月に園からご家庭へお届けする「おたより」にぴったりの内容や文例をご紹介します。

1月ってどんな月?

1月は、一年の始まりを迎える月です。お正月には家族で過ごしたり、初詣に出かけたりと、日本の伝統行事や文化に触れる機会が多くあります。園でも、お正月遊びや書き初め体験などを通して、新しい年の訪れを感じられる活動を積極的に取り入れられると良いですね。

また、「七草」や「鏡開き」など、昔から受け継がれてきた風習や食文化に親しむ機会も多い月です。園によっては給食に「七草がゆ」が出たり、「もちつき大会」を行ったりするところもあることでしょう。子どもたちが日本の伝統や、食への関心を広げる良い経験になります。

寒さがいっそう厳しくなる時期でもあるため、戸外遊びの時間や衣服の調整、感染症予防など、これまで以上に健康面への配慮が欠かせません。年末年始のお休み明けからの登園で、生活リズムがなかなか戻らない子もいるため、無理のないペースで通常の園生活のリズムを取り戻せるよう、こまめな観察とゆったりとした環境づくりが大切です。

一年のスタートとして、「これから頑張りたいこと」や「楽しみにしていること」を子どもたちと話し合いながら、前向きな気持ちを育んでいきましょう。

1月のおたよりづくりのポイント

季節や気候の変化によって、園から保護者に伝えたいことは異なります。また保育士目線での、最近の園や子どもたちの様子を伝えることは、おたよりの大切な要素です。

1月に保護者に伝えておきたいこと

- 感染症(インフルエンザ・胃腸炎など)の流行状況や予防について

- 防寒対策や衣類の調整について

- 冬ならではの外遊びや室内遊びの様子

- 年度末に向けての行事予定

最近の園の様子

園庭や施設内の変化、先生たちの近況などについてお知らせしましょう。

- 年明けの登園時は、「あけましておめでとうございます」と元気にあいさつする子どもたちの声が響きました。冬休みの間の成長を感じ、うれしく思いました。

- 園の玄関や保育室内に干支やお正月遊びの展示を行い、季節感のある空間づくりをしています。

子どもたちの様子

最近の園における子どもたちの様子、成長が見えるエピソードなどを月齢別に紹介します。

乳児(0~2歳児)

- お正月休み明けには、久しぶりに会ったお友達や保育士に恥ずかしそうにしている子もいましたが、集団でのリズム遊びを通してすぐにまたうちとける様子が見られました。

- 少しずつ体調を崩す子が増えてきました。ボール遊びや布絵本など、室内でも楽しめる遊びを工夫しています。

幼児(3~5歳児)

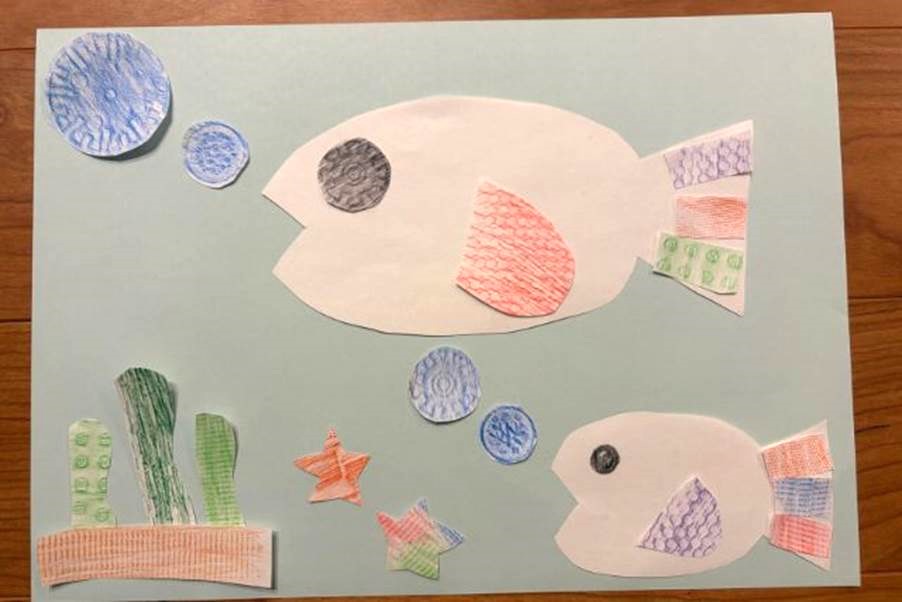

- 福笑いやカルタなど、お正月ならではの遊びに夢中です。真剣に勝負をしたり、友達と笑い合ったりする姿が見られます。

- 「今年は〇〇を頑張る!」など、新年の目標を自分の言葉で話す子もいます。頼もしく感じ、これからも見守っていきたいと思います。

1月のおたより 書き出し・結び<文例>

季節を取り入れたおたよりの例文を紹介します。

書き出し

「新しい年が始まり、園にも元気な声が戻ってきました。」

「凛とした冬の冷たい空気の中でも、子どもたちは思いきり外遊びを楽しんでいます。」

「寒さが続く日々ですが、園内ではあたたかな子どもたちの笑顔があふれています。」

結び

「感染症の流行しやすい時期ですので、体調変化に気をつけながら過ごしてまいります。」

「寒い日が続きますが、元気に冬を楽しめるよう引き続きご家庭でもご協力をお願いいたします。」

「子どもたちの成長を見守りながら、充実した一年になるよう努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。」

1月の行事紹介

暦に関する文例

1月1日 元日・元旦

「元日」は1月1日そのものを指し、一年の始まりを清々しい気持ちで迎える日として古くから大切にされてきました。また、「元旦」の「旦」の漢字は日の出を表しており、「元旦」は1月1日の朝を指します。

日本ではこの日を含む「正月三が日(1月1日~3日)」を新年を祝う特別な期間として、家族や親戚が集まっておせち料理を食べたり、お年玉を渡したり、神社へ初詣に出かけたりする風習があります。

また、お正月の夜に見る夢は「初夢」と呼ばれ、昔からその内容で一年の吉凶を占うという風習があります。初夢を見る日は「大晦日から元日にかけての夜」「元日から2日にかけての夜」や「2日から3日にかけての夜」とするなど諸説ありますが、新しい年に最初に見る夢が縁起の良い内容であれば、その年は運気が上がると言われています。特に「一富士、二鷹、三茄子」は縁起の良い夢の象徴として、現在も親しまれています。

園では、カレンダーの切り替えや正月遊びなどを通して、「新しい年が始まる」という感覚を子どもたちと共有しながら、日本の伝統行事に親しむ機会を積極的に取り入れていきます。

なお、喪中などさまざまな事情で新年の祝いを控えるご家庭もあるかと存じます。園ではそれぞれのご家庭の思いを大切にしながら、穏やかに新しい年を迎えられるよう配慮してまいります。

1月7日 七草の日

1月7日は「七草(ななくさ)」の日。お正月に食べ過ぎたり、生活リズムが乱れがちだったりした時期に、七草がゆを食べて胃腸をいたわり、1年の健康を願う風習があります。

この日に使われるのは、「春の七草」と呼ばれる野草です。秋にも「七草」がありますが、春の七草は「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな(かぶ)・すずしろ(だいこん)」の7種類です。

園でもこの時期には、絵本や歌、実物の食材に触れる活動を通して、昔ながらの風習に親しむ機会を作っています。七草の名前を覚えたり、「体にやさしいごはん」について話したりしながら、食べ物への関心や感謝の気持ちを育てていきたいと考えています。

1月11日 鏡開き

お正月に、「年神様」をお迎えするためのお供えものとして飾った鏡もち。「鏡開き」は、その年神様の力が宿った鏡もちを下げ、新しい年の健康や無事を願いながら食べる、日本ならではの伝統行事です。一般的には1月11日に行われますが、地域によっても異なり、1月15日や20日、または4日に行うところもあります。

包丁を使わず、割って食べるのが良いとされますが、「鏡を割る」とは言わず「開く」と表現するのは、縁起をかついでのこと。「運を開く」という意味も込められています。

園でもこの時期に、鏡もちの由来や意味について子どもたちと話し、風習に触れる時間を大切にしています。

1月第2月曜日 成人の日

「成人の日」は、1月の第2月曜日に定められた国民の祝日で、「大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする若者を祝い励ます日」とされています。かつては1月15日が「成人の日」とされていましたが、2000年からはハッピーマンデー制度が導入され、2026年は1月12日です。

祝日のため、園はお休みになります。「何のお休みの日か知っている?」という問いかけをきっかけにして、「大人ってどんな人だと思う?」「どんな大人になりたい?」といった話題へと広げ、子どもたち自身が考える“成長”や“なりたい姿”を引き出す時間を持ちたいと考えています。

「自分で支度ができるようになった」「大きくなったら〇〇になりたい」など、子どもたちの素直な思いを受けとめながら、将来への憧れや目標を育んでいけたらと願っています。

園の行事に関する文例

新年お楽しみ会

年明け最初の行事として、子どもたちが毎年楽しみにしている「新年お楽しみ会」。福笑いや巨大すごろく、おみくじタイムなど、日本らしい遊びを中心に工夫をこらしたゲームや出し物で楽しい時間を過ごします。

現在、園では飾り付けの準備や、遊び方のルール決めなどを子どもたちで進めており、「こんなふうにしたら面白そう!」「小さいお友達も楽しんでくれるかな?」と、子どもたち同士で相談したり協力したりする姿が見られます。遊びの中にも、思いやりやアイデアがたくさん詰まっていて、成長を感じています。

新しい一年を笑顔でスタートできるよう、みんなで楽しいひとときを過ごしましょう。

もちつき大会

冬の風物詩「もちつき大会」は、子どもたちが盛り上がる伝統的な行事のひとつです。ぺったん、ぺったんという音に合わせて、杵(きね)と臼(うす)でおもちをつく体験は、普段なかなか味わうことのできない貴重な時間。園では毎年、安全面と衛生面に配慮しながら、年齢に応じた形で参加できるようにしています。

もちつき大会の前には、「どうやっておもちになるの?」「どうしてお正月におもちを食べるの?」といった問いかけを通じて、日本の行事や食文化について子どもたちと一緒に考える機会を持っています。

当日は、もち米の香りや蒸気、つきたてのおもちの柔らかさなど、五感を通して季節や文化を体験します。食べるだけではなく、「つく・見る・知る・感じる」ことを大切にしたもちつき大会。子どもたちの学びと記憶に残る時間になるよう、園全体で丁寧に取り組んでいきます。

1月のおたよりに添えられるネタ

季節の豆知識などをおたよりの1コーナーにすることで、おたよりが保護者にとっても楽しめる、親しみやすいものになります。

- お正月遊び豆知識:コマ回しや羽根つきの由来・意味を紹介。おうちでも一緒に遊んでみたくなるきっかけに。

- 冬の風邪予防ミニ情報:手洗い・うがいのコツや、園で行っている声かけの方法を紹介。

- 「今年の目標」インタビュー:クラスで話し合った子どもたちの目標をいくつか取り上げて紹介。

まとめ

新しい年のスタートは、子どもたちも張り切ってさまざまなことに取り組もうとする時期です。おたよりを通じて、冬ならではの遊びや年始の行事をどう楽しんでいるかを伝えることで、ご家庭でも季節の話題が広がっていきます。寒さ対策や感染症予防など、保育士ならではの細やかな視点も添えながら、心温まるおたよりをお届けしてみてくださいね。