2025.11.17

保育園の【12月製作】対象年齢の目安つきアイデア5選

年の瀬が近づく12月は、クリスマスや冬の訪れを感じられる製作がぴったりです。行事に向けたワクワク感を大切にしながら、みんなで過ごす時間の温かさを表現する製作を楽しみましょう。

12月の製作アイデア

子どもたちが楽しみにしているクリスマスモチーフの製作はもちろん、新しく年を迎える気持ちを感じる製作など、季節に合わせた楽しいアイデアをご紹介します。

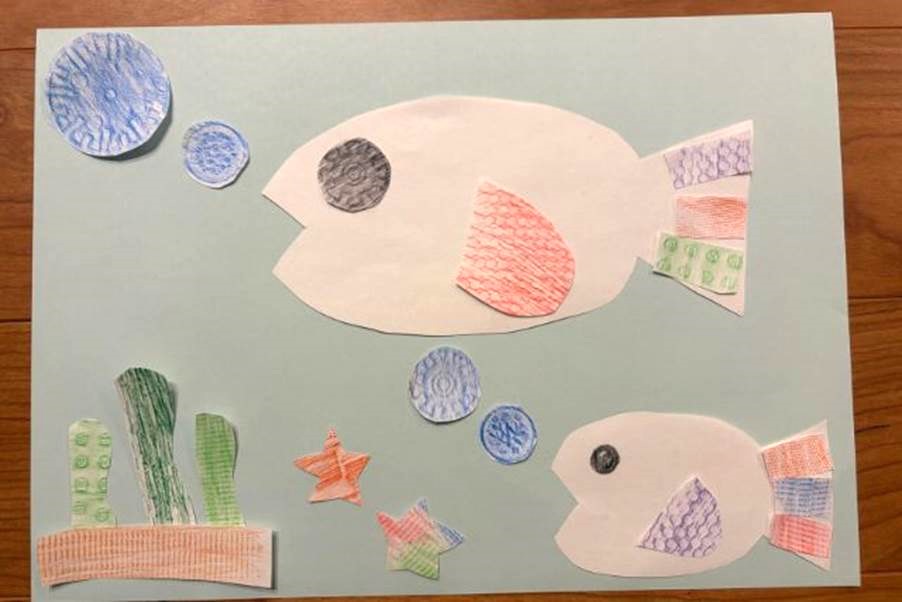

子どもと作る製作アイデア[ゆきだるまとプレゼント探し]

いろいろな色で描かれたプレゼントを、赤いセロハンを貼ったゆきだるまでのぞくと、見えるプレゼントと見えないプレゼントが!?色の重なりや透け方の不思議さを体験しながら、子どもたちの「見つけた!」という発見の喜びを引き出します。色の性質を楽しみながら、観察力や集中力を育む活動にもつながります。

対象年齢

2~5歳

用意するもの

段ボール、画用紙(白、黄色)、カラーセロハン(赤)、マスキングテープ、ペン、ハサミ、カッター、のり

作り方

- 段ボールに白の画用紙を貼り、持ち手のついたゆきだるまの形に切り、真ん中を丸く切り取る。(2枚)

- 画用紙を貼っていない側にのりを塗り、カラーセロハンを挟んで貼り付ける。

- はみでたセロハンを、ゆきだるまの形に沿って切り取る。

- 持ち手にマスキングテープを巻いて補強する。

- 黄色の画用紙を星型に切り、ゆきだるまのてっぺんに貼り付ける。

- 大きめの白い画用紙に、さまざまな色のペンでプレゼントのイラストを描く。

- 赤セロハンをあてても見える色(=見えるプレゼント)

黒、青、水色、緑、紫など、赤以外の成分が多い色 - 赤セロハンをあてると見えなくなる色(=消えるプレゼント)

赤、ピンク、オレンジなど、赤の成分が多い色

年齢ごとの関わり方・配慮

- 段ボールの中を丸く切り抜く作業は、保育士が行いましょう。ゆきだるまの形に切り抜く作業も、年齢によって、保育士が補助します。

- セロファンは指紋がつきやすいため、扱い方を事前に伝えましょう。

- 2~3歳児の製作は、マスキングテープを巻くところや、ゆきだるまの仕上げを楽しみましょう。「同じ色を選んで塗ろうね」と声をかけ、プレゼントからはみでないようにぬりつぶす活動にもつなげることができます。

- 4~5歳児は、赤いセロハンをのぞいたときにどんなふうに見えるか、最初に保育士が作った見本で試してから製作にとりかかると良いでしょう。作りながらセロハンの色とペンの色の組み合わせの不思議さを実感し、色の性質や光の通り方について考えるきっかけになります。

- 「ゆきだるまをのぞくと見えるプレゼントは何個あるかな?」と数え方の練習遊びとしても、楽しく役立てることができます。

- 他の色のペンやセロハンも用意しておくと、「何色だとプレゼントが見える?ほかの色はどうかな?」「どんな色の組み合わせなら見える?」といった問いかけを交えながら、さらに子どもの探究心を深めることができます。

- プレゼントのイラスト以外にも、子どもが自由に画用紙に描き、何が見えるかお友達同士で交換して探すのも楽しいですね。

子どもと作る製作アイデア[ぷくぷくお鼻のトナカイさん]

コップに穴をあけて風船を通し、内側の風船をつまむと、外側の赤い鼻が「ぷくぷく」と動きます。まるでトナカイの鼻が動いているように見えて、子どもたちは大喜び!クリスマスシーズンの製作にぴったりです。身近な素材で簡単に作ることができ、風船をつまんだり離したりする感触と、連動するトナカイの鼻の動きに、発想力や指先の感覚を育むこともできます。

対象年齢

1~3歳

用意するもの

紙コップ、風船(赤)、折り紙(こげ茶色)、画用紙(茶色)、ハサミ、のり

作り方

- 紙コップにボールペンなどで穴を開ける。

- 紙コップの外側から穴に風船を通す。通し切らずに、外側に少し残しておく。

- 風船をふくらませ、穴の外側に出ている風船(トナカイの鼻になる部分)の大きさや柔らかさを調節してしばる。

- ちぎったこげ茶色の折り紙を紙コップの側面に貼り付け、画用紙で作ったトナカイの角を上部に貼り付ける。目をペンで描きこむ。

年齢ごとの関わり方・配慮

- 紙コップに穴を開けるのが難しい場合は、事前に保育士が目安の位置に仮穴を開けておくと良いでしょう。

- 風船をふくらませる工程は、年齢や発達に応じて保育士が補助しましょう。ふくらませたら「これぐらいのお鼻にする?」など、子どもといっしょにトナカイの鼻の大きさや柔らかさを確認し、しばる工程は保育士が行いましょう。

- 1歳児には、保育士が「ぷくぷくしてみよう!」「トナカイさんのお鼻、動いたね」などと声をかけ、風船の弾力ある感触や動きへの興味を育てます。

- 2~3歳児は、風船をつまむ力の強弱で、鼻のふくらみが変化する発見を楽しめる時期です。手指を使った操作を繰り返して遊ぶことで、力の加減を調整する感覚も育てることができます。

- 「トナカイさんの角はどんな形?」と問いかけ、子どもが絵本で調べたり自分で考えたりすることで、探究心や表現力を育みます。

子どもと作る製作アイデア[きらめくクリスマスキャンドル]

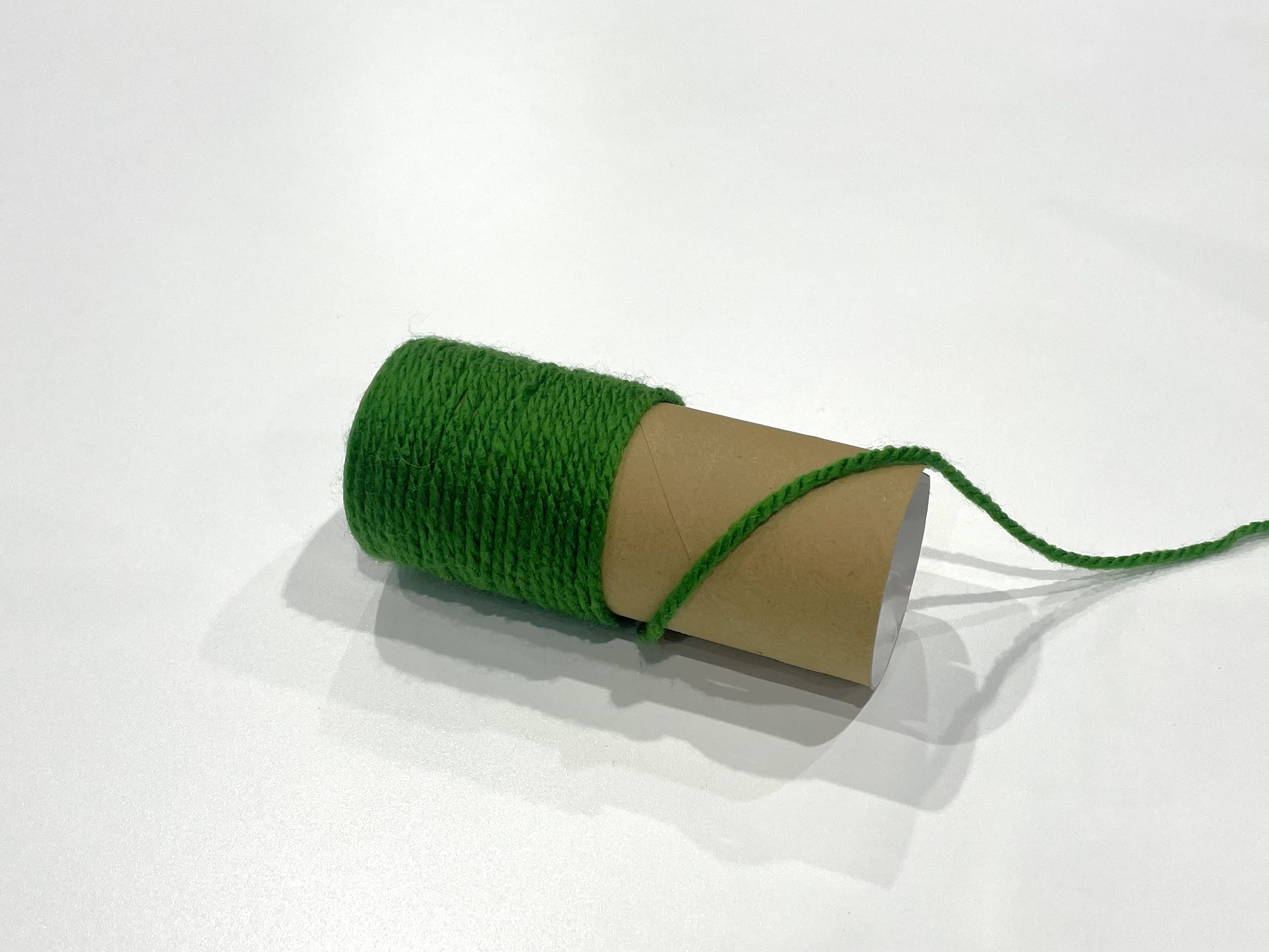

トイレットペーパーの芯に毛糸を巻きつけて作るキャンドルのオーナメントです。本物の火を使ったキャンドルは子どもには危険が伴うものですが、このキャンドルであれば「灯りのあたたかさ」や「炎の美しさ」を安心して楽しむことができます。金や銀のモールを加えることで、クリスマスらしい華やかさが一層引き立ちます。

毛糸を芯に巻きつける工程では、手指を使って毛糸の張りを調整しながら巻くため、手先の器用さや集中力を育むことができます。毛糸がずれないように工夫したり、好きなモールの色を選んで組み合わせたりもできるので、自分なりの作品づくりの楽しさも味わえます。クリスマスの室内飾りや劇の小道具などにもおすすめです。

対象年齢

3~5歳

用意するもの

トイレットペーパーの芯、太めの毛糸(赤、緑)、色画用紙(赤)、クレヨン、モール(金、銀、白、緑など)、ハサミ、のり

作り方

-

トイレットペーパーの芯の両端に切り込みを入れる。(毛糸の巻き始めと巻き終わりをひっかけるため)

-

毛糸を50cmぐらいに切り、端を切り込みにひっかけてから芯に巻き付けていく。巻き終わりは切れ込みにひっかけて、毛糸の両端を芯の内側にのりで貼り付ける。

- 赤の色画用紙を炎の形に切り、内側にモールを切って貼り付ける。

- ④とともにトイレットペーパーの芯の内側にのりで貼り付ける。

年齢ごとの関わり方・配慮

- トイレットペーパーの芯に切り込みを入れる作業がまだ難しい年齢の場合には、保育士があらかじめ準備しておきます。毛糸を巻く工程に集中できるよう、切り込みにはさんだ毛糸の先を、芯の中で軽くセロテープで固定しても良いでしょう。

- 2~3歳児は、毛糸を巻く手の動きを楽しみながら、手首や指先を動かす練習の時期です。行ったり来たりしながら巻いても問題ありません。毛糸が緩んでいるときには、「もう少しぎゅっとまいてみよう」と声をかけ、根気よく取り組む経験を大切にします。

- 4~5歳児は、自分の力で毛糸を最後まで巻ききる達成感を味わえるようにサポートします。毛糸の色を組み合わせたり、巻き方を工夫したりして、個性を生かしたデザインに仕上げるのもおすすめです。

- 炎の形を切るときは、ハサミの使い方を年齢に応じて調整します。2~3歳児にはあらかじめ型を用意し、4~5歳児には「小さい炎と大きい炎、どっちにしよう?」などと問いかけ、考えて作る楽しさを広げます。

- 完成後は、ツリーのオーナメントとして飾ったり、キャンドルを持って少し暗くしたお部屋で静かなクリスマスの歌を歌ったりして、クリスマス気分を楽しみましょう。

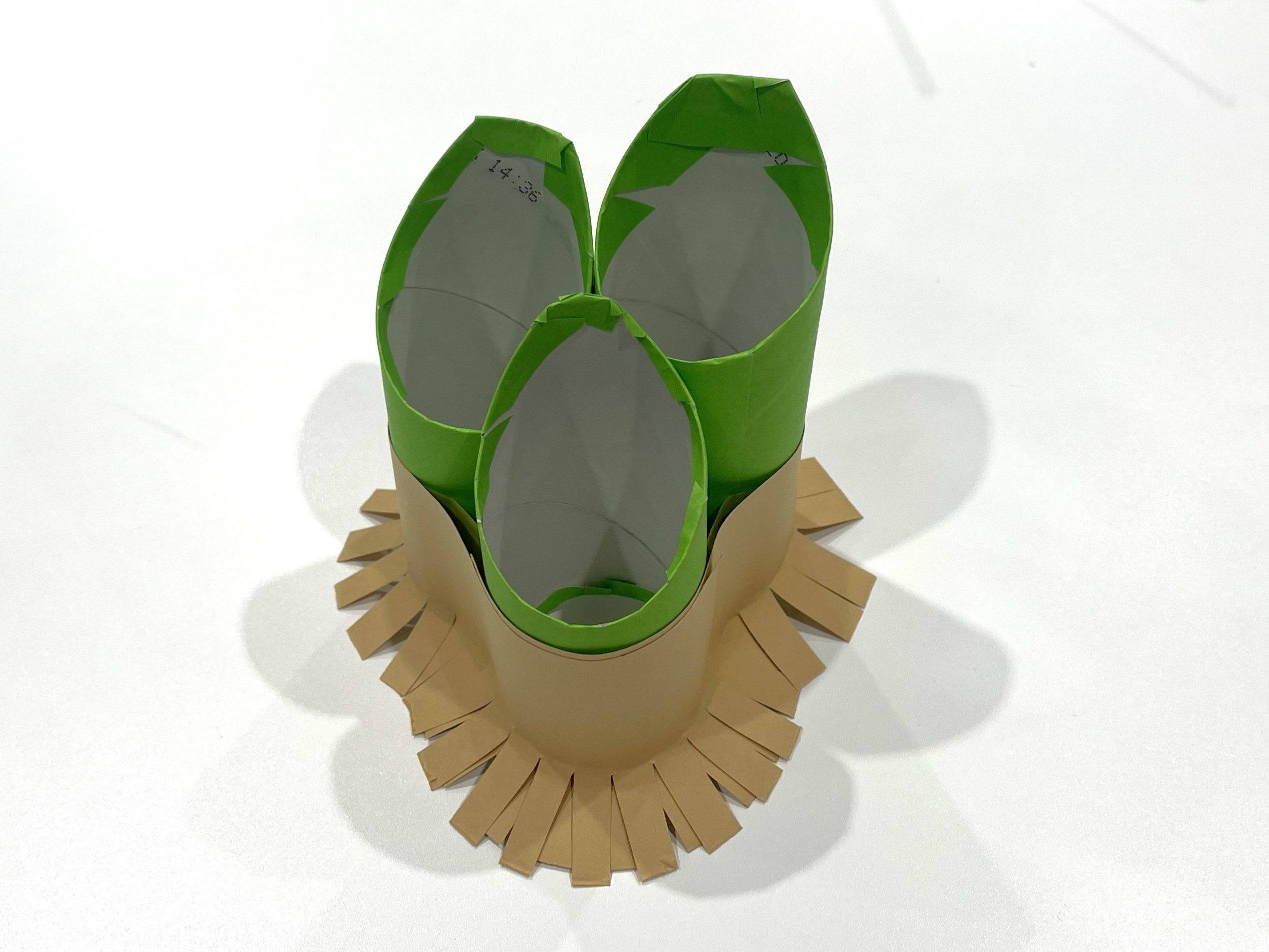

子どもと作る製作アイデア[うまどしのミニ門松]

トイレットペーパーの芯で作る、干支をモチーフにしたユニークな正月飾りです。身近な素材を使って、新年を祝う日本の縁起物を作りましょう。

緑の扇に赤や金の梅の飾りを添えて華やかに仕上げ、折り紙で作った馬を添えることで、干支への関心や新しい年への期待感が自然とふくらみます。子どもたちが自宅に持ち帰れば、きっと家族も喜んでくれることでしょう。伝統と創造の両方を楽しめるおすすめの製作です。

対象年齢

3~5歳

用意するもの

トイレットペーペーの芯(3本)、折り紙(黄緑、薄茶色、緑、赤、金、茶色)、マスキングテープまたはセロハンテープ、ハサミ、のり、ホチキス

作り方

-

トイレットペーパーの芯に、黄緑色の折り紙をのりで貼り付けます。芯の上端から5.5cm、4.5cm、3cmのところにしるしをつけ、ななめに線をひきます。

- しるしに向かって、ハサミで斜めに芯をカットします。

- 黄緑色の折り紙にのりをつけて、芯に巻き付けます。芯の下部にはみでた折り紙は内側に折り込みます。上部は斜めの切り口に沿って、5mmぐらい長めに色紙を残して切り、内側に折り込んでのりで貼ります。

- 3本の竹ができたらマスキングテープ(またはセロハンテープ)を巻き付けて止めます。

- 薄茶色の色紙を半分に切り、1/3のところまで1cmの幅で切れ込みを入れます。

- ⑤の切れ込みを入れた箇所を下にして、竹のまわりに巻き付け、のりで貼ります。

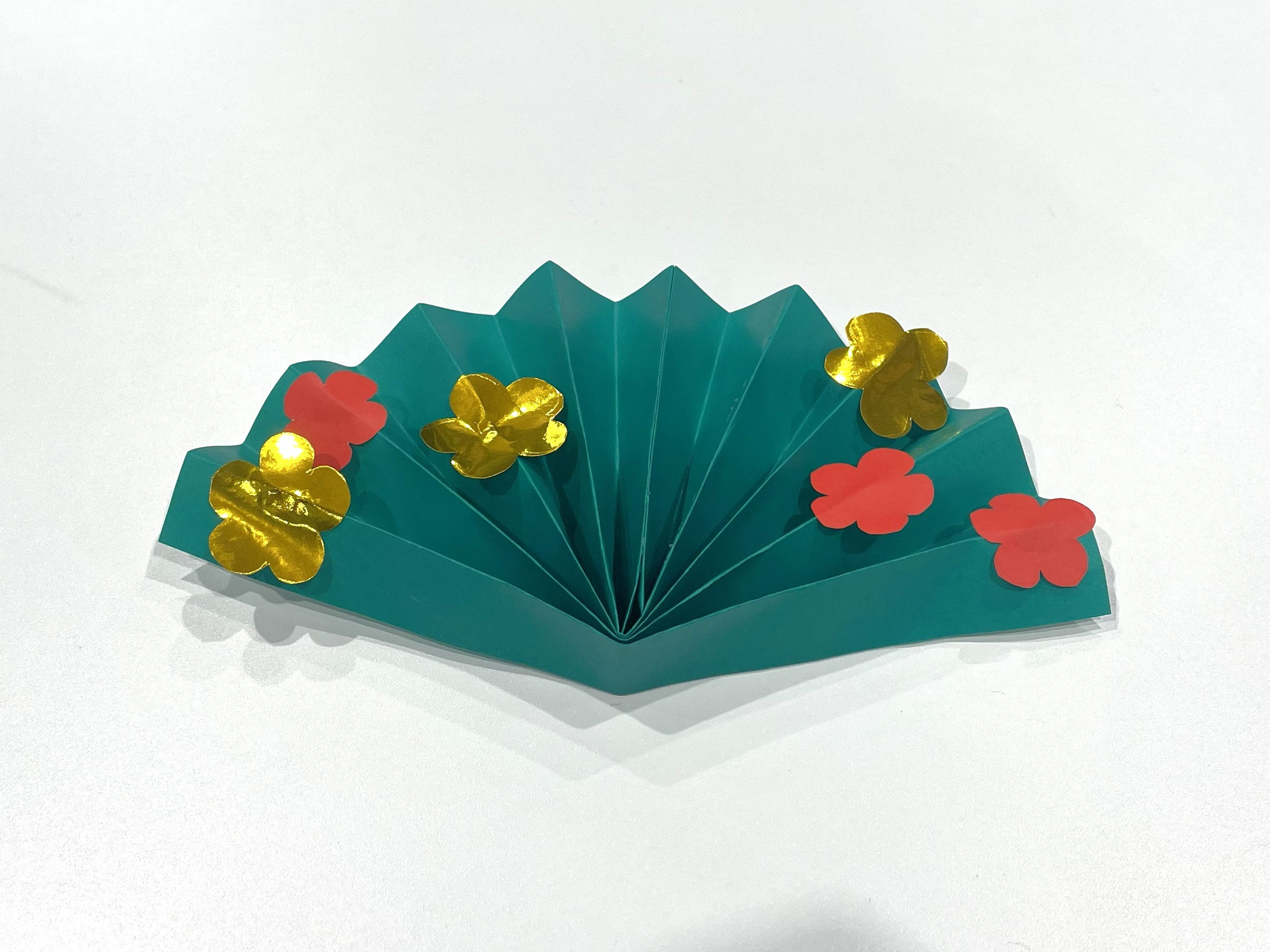

- 緑の折り紙で扇を作ります。1.5cmの幅で山折りと谷折りを繰り返します。

- 端までたたみきった折り紙を真ん中で折り、内側をのりで貼り合わせます。

赤や金の折り紙を梅のかたちに切り抜き、扇に貼る。

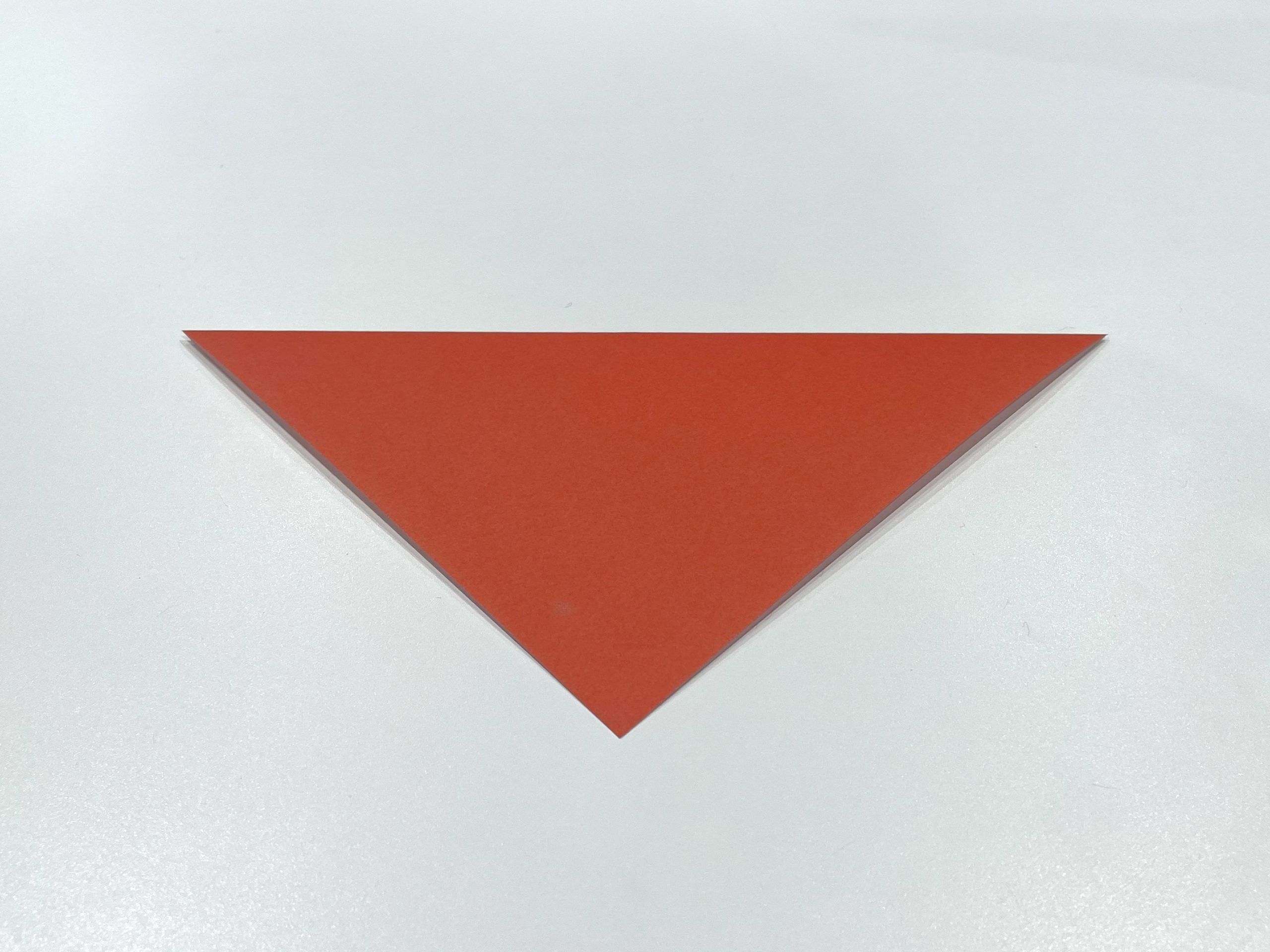

- 茶色の折り紙で、馬の顔を作ります。折り紙を半分に折り、三角にします。

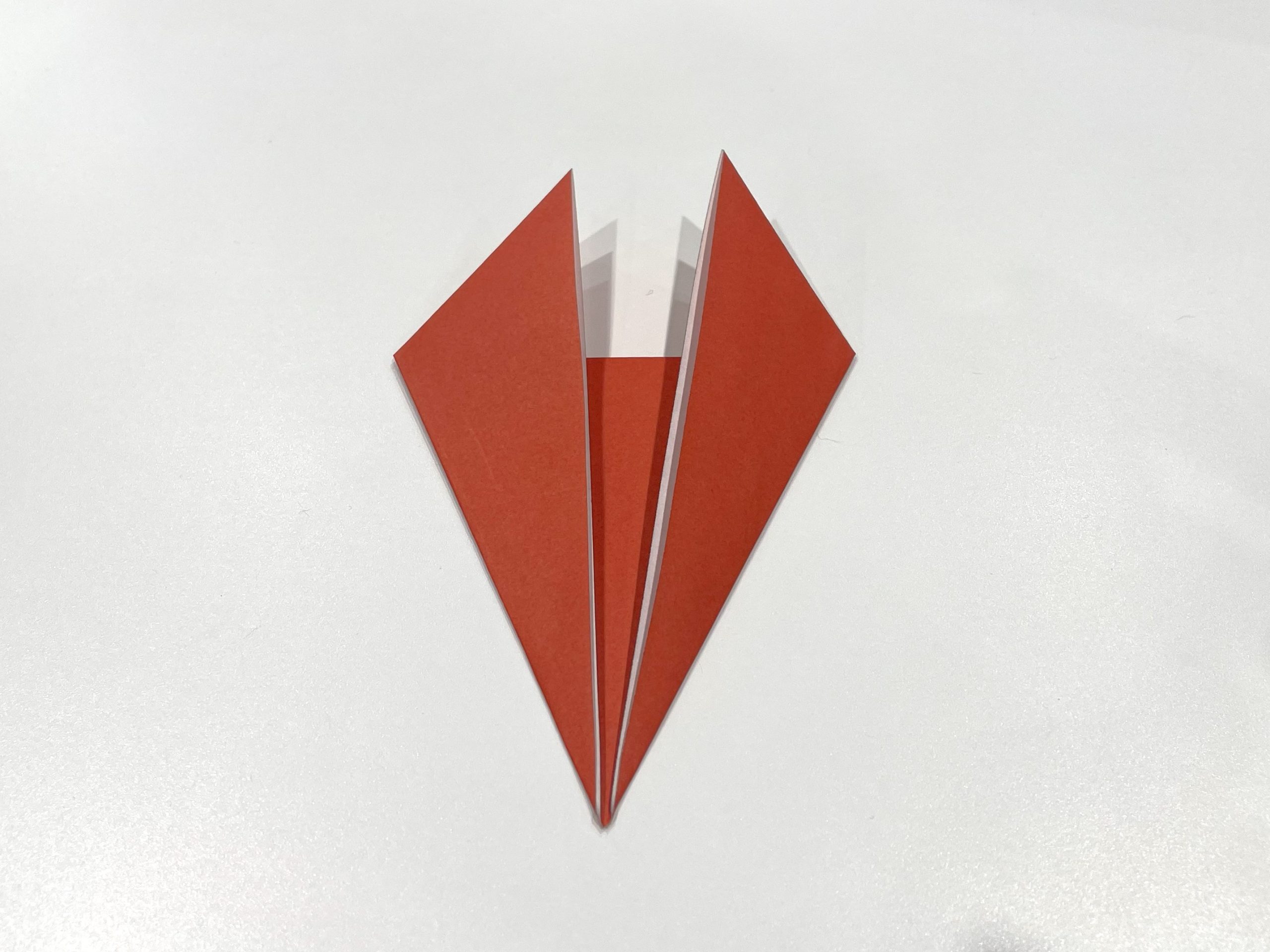

- 左右を谷折りで折り上げる。中央でぴったり合わせず、少しすきまがあくように折る。

- 裏返して、下を山折りし、ペンやクレヨンで馬の顔を描く。

- 竹の後ろ側に扇を、手前に馬の折り紙を両面テープで貼り付ける。

年齢ごとの関わり方・配慮

- トイレットペーパーの芯を切る工程や、斜めにカットして竹の形を作る部分は、はさみの操作が難しい低年齢児には保育士があらかじめ準備しておくと安全です。子どもたちは、紙を巻いたり貼ったりする工程を中心に楽しみましょう。

- 3歳児は、のりの量を調整しながら貼る練習や、折り紙の馬の顔を保育士と一緒に折る体験を通して、指先の感覚や形の認識を育てます。「お馬さんの顔、どっちが上かな?」など、向きを確認しながら作る声かけが効果的です。

- 4~5歳児は、馬の表情を自分で描いたり、松の形や飾りの位置を工夫したりして、創造力や構成力を発揮できる時期です。行事の意味にも触れ、「門松ってどこに置くのかな?」「お正月にどこで見たことある?」といった会話を通して、伝統文化への関心を深めましょう。

- 保育室や持ち帰って家庭に飾ることで、子どもたちが自分の作った作品で新年を迎える達成感を味わえます。作品を通して季節の行事を身近に感じ、次の干支への興味を広げる活動にもつながります。

子どもと作る製作アイデア[雪だるまのクリスマス飾り]

かわいい雪だるまがゆらゆら揺れる、クリスマスの飾りを作りましょう。

シールで目鼻を付けたり、ペンで自由に表情を描きこんだり。思い思いの雪だるまづくりを楽しみましょう。みんなの雪だるまを並べたら、お部屋の中が明るくなりますよ♪

対象年齢

0~5歳

用意するもの

傘用ビニール袋、お花紙(白)、リボン、色画用紙、シール、ひも

作り方はこちら(No.358 雪だるまのクリスマス飾り)

まとめ

12月は、作っていてワクワクするクリスマスの製作や、新年に向けた準備の製作など、季節の行事に向けた幅広い活動が楽しめる月です。期待や喜びを製作で表現しながら、1年のしめくくりとして心温まる活動の時間を子どもたちと大切にしていきましょう。