2025.10.03

【保育園の11月遊び】ねらいが立てやすい!季節を楽しむ活動アイデア集

落ち葉が色づき、秋の自然がいっそう豊かに感じられる11月。どんぐりや木の実を使った遊び、散歩や観察を通して、子どもたちは自然との関わりを深めていきます。この記事では、11月にぴったりな遊びのアイデアと、自然体験を活かした“ねらい”の考え方をご紹介します。

11月遊び「ねらい」の立て方のヒント

11月は紅葉や木の実など、秋の自然が色とりどりに広がる季節です。子どもたちの「見つけた」「集めた」「作った」といった体験を大切にした遊びが広がります。

乳児(0~2歳児)には、身近な自然物を触ったり、音を鳴らしたりして、素材の感触や音への興味を深めることがねらいになります。

幼児(3~5歳児)には、自然物を使った製作やごっこ遊びを通して、イメージを形にする楽しさや工夫する力を育てることが期待されます。

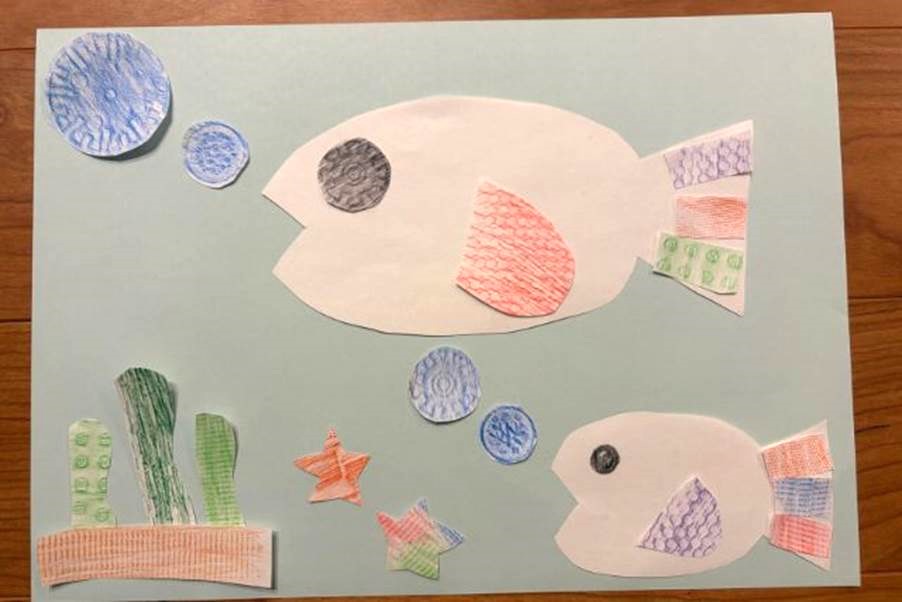

また、身のまわりの素材や生活の一コマをモチーフに取り入れることで、想像力をはたらかせた遊びの展開が期待できます。

11月のおすすめ遊びアイデア

11月におすすめの遊びを、対象年齢の目安や「遊びのねらい」などと共にご紹介します。

枯葉のシャカシャカプール

秋に集めた落ち葉やまつぼっくりなどをたっぷり入れたプールで楽しむ、感覚遊びです。子どもたちは落ち葉の中に入って全身で「シャカシャカ」「カサカサ」「パリパリ」という音や感触を楽しんだり、葉っぱを投げたりすくったりしながら遊びます。落ち葉に隠れたどんぐりを見つけるなどの発展遊びにもつながります。

対象年齢

1~5歳児

この遊びのねらい

落ち葉に触れた時の音や手ざわりを通して、秋の自然に親しみ、季節への興味関心や感性を育てます。落ち葉の中に入って手指で葉っぱをつかむ、投げ上げる、かきわけるなどの動作を重ねることで、巧緻性や注意力も高められます。

落ち葉に隠されたどんぐりなどの「宝探し」に発展させれば、集中力や探索の意欲が育ち、友達との「見つけた!」「もう一度やろう」などの言葉のやりとりから、コミュニケーションの機会も広がります。

使用する落ち葉は事前に乾燥させ、虫や汚れの混入がないよう安全面に配慮することが大切です。誤飲のリスクがある年齢には、どんぐりなどの小さな物を入れて遊ぶことは避けましょう。

どんぐり運びリレー

おたまやスプーンの上にどんぐりを乗せて運ぶリレー形式の遊びです。落とさないように慎重に歩いたり、友達にバトンのように渡したりと、バランス感覚や集中力が求められる活動です。運ぶ道具のサイズや運ぶ距離の調整によって、年齢や発達に応じた難易度にアレンジしやすく、戸外遊びとしても盛り上がります。

対象年齢

3~5歳児

基本のルール

チームを作り、走る順番を決めます。第1走者はおたま(またはスプーン)にどんぐりを乗せて運び、第2走者のもとへ向かいます。第1走者から第2走者へは、どんぐりを乗せたままおたまを渡します。次々におたまを渡していき、最終走者が一番早くゴールしたチームの勝ちです。

年齢によって距離を調節したり、おたまをバトン代わりにするのではなく各自持っているおたまからおたまへどんぐりを移してリレーしたり、さまざまな遊びのアレンジが楽しめます。

この遊びのねらい

どんぐりをスプーンに乗せて運ぶというシンプルな動きのなかに、腕や身体全体のバランス感覚が求められます。歩く速度を調整したり、どんぐりが落ちないよう集中して運んだりする経験を通じて、運動のコントロールや注意力が育まれます。また、友達と順番を守って参加するリレー形式にすることで、ルールを理解して参加する力や、仲間と協力する楽しさを味わうこともできます。

落としたどんぐりを拾ってやり直すといった動作を通じて、「失敗してもまた挑戦する」意欲が育ち、自信や達成感にもつながります。低年齢の場合には、小さな紙コップなどでチャレンジするのも良いでしょう。

転がしドッジボール

ドッジボールはボールを相手チームに当てたり、よけたりしながら楽しむ、体を大きく動かす遊びです。 幅広い年齢で遊ぶことができますが、勢いよくボールが飛んできたり、体に当たったりすることを怖いと感じる子どももいます。「転がしドッジボール」は、ボールを「投げる」のではく、「転がす」にアレンジすることで、ボールが怖い子どもや低年齢児でも楽しむことができます。

対象年齢

2~5歳児

基本のルール

- 内野と外野に分かれる

- 外野は内野に向けてボールを転がし、当たった子は外野に移動する

- ボールは投げずに転がす(片手でも両手でもOK)

- 役割変更のないシンプルなやり方(2~3歳児向け)

園庭に大きな円を1つ描き、外野は保育者のみ、内野に子どもが入ります。

保育者が転がしたボールに当たった子は、外野に出て見守る側に変わります。「外野に移ったら、当てる役割に変わる」というルールがまだ難しい年齢の子どもにおすすめです。

外野から転がされたボールに当たった子は、外野に出てしゃがみ、内野に最後まで残った1人が勝ちです。

外野で待っている子どもが退屈してしまわないよう、応援の声かけや、時間が長くなりすぎないよう気を配りましょう。 -

役割変更のあるやり方(3~5歳児向け)

①と同じように始めますが、外野に出た子は内野に向けてボールを転がすことができるルールです。外野から当てても内野への移動はせず、どんどん内野が抜けていき、最後まで残った内野の子が勝ちとなります。

保育者がボールの投げ方をコントロールできる①とは異なり、子どもたちも外野から参加するので、投げ方をしっかり伝え、子どもたちの力に応じて円の大きさを工夫するなどの配慮が必要です。 -

外野から内野への移動のあるやり方(4~5歳児向け)

当てた外野の子は、内野に戻り、役割変更を繰り返せるパターンです。ルールの理解ができる年長児向けですが、途中でルールが分からなくなったり、自分の役割変更に気付かなかったりすることもあるので、保育者が「当たったから外に出るよ!」「中に入ってね!」などと声をかけましょう。子どもたち同士で優しく教えてあげるような雰囲気作りも大切です。

内野と外野の出入りが多くなる分、時間が長くなりがちなので、「最後の1人になるまで」ではなく、時間を決めて行うのも良いでしょう。

この遊びのねらい

ボールを転がす・受ける・よけるといった全身運動を通して、投げる力や敏捷性、瞬発力を育てます。相手に向かって狙って投げる、仲間に声をかけながら協力するなどの活動から、判断力やチームワークも養われます。 また、「当たったから外に出る」「当てたから中に入る」といったルールに基づくゲームを経験することで、勝敗や役割交代への理解が深まり、社会性やコミュニケーション力の育成にもつながります。

安全に遊ぶためには、ボールは柔らかい素材を使用し、投げる強さや距離に配慮します。子どもたちに事前に投げ方をやって見せた上でルールを説明し、「顔に当てない」「近くから強く投げない」ことを遊びの中でも声をかけながら見守ることが大切です。

おさるの引っ越し

おさるの顔を描いたどんぐりを箸でつまみ、スタート地点からゴール地点へと“引っ越し”させる遊びです。遊び方はシンプルながら、箸の使い方や手の動かし方にコツが必要で、子どもたちは慎重に、時には笑いながら真剣に取り組みます。タイムを計って速さを競ったり、友達と並んで挑戦したりすることで、遊びの楽しさがさらに広がります。

対象年齢

3~5歳児

この遊びのねらい

-

指先の器用さや手の巧緻性を育てる

箸でどんぐりをつまむ動作を通して、繊細な動きや手の調整力を養います。 -

注意力や持続力を養う

落とさないように集中して運ぶ過程で、意識を持続させる力が育まれます。 -

道具の使い方への理解と挑戦する意欲を促す

うまく運ぶ方法を工夫することで、自ら考えて取り組む姿勢を引き出します。 -

社会性やルールを学ぶ

友達と順番に遊んだり競争したりするなかで、ルールの理解や人との関わりを学びます。

詳しい遊び方はこちら(No.948 おさるの引っ越し)

11月の遊びを充実させるヒント

11月の遊びを充実させ、子どもたちの満足感や成長を促す工夫をご紹介します。

「気づき」「深まり」をキーワードに自然や生活へのまなざしを育む

秋から冬へと移りゆく自然に目を向け、自然に親しむ遊びを取り入れながら、子どもたちの素直な視点や発見を受け止めてあげましょう。

生活のなかでの「できること」が増えてくる時期でもあるため、手先を使った細かい操作や、ちょっとした工程を含む遊びに挑戦するのもおすすめです。大人に手伝ってもらいながら「やってみたい」「やれた!」という気持ちを大切に育みます。

また、そんな子どもたちの気づきや工夫を他の子どもたちにも共有することで、自分を表現したり、他の子の考えに触れたりする経験にもつなげることができます。

11月の遊びをより豊かにする+αのアイデア

ひと工夫することで、子どもの「楽しかった!」や「またやりたい!」を引き出しましょう。

- 遊びに使った落ち葉や木の実の名前を調べ、実物や遊んでいる時の写真と共に園内に展示する。子どもたちの学びや家庭での会話のきっかけに。

- 季節の移ろいや動物たちの冬支度などを題材にした絵本やわらべうたを取り入れ、言葉・音・リズムへの興味を刺激する。

- 気温が下がる季節ならではの「あたたかくなる動き」をした後の体の変化に注目し、「ぽかぽかしてくるね」といった声かけをしながら遊ぶことで、体の感覚や健康への意識を育てる。

まとめ

11月は室内・屋内の遊びを取り混ぜて、子どもたちの遊びの幅を広げていきましょう。体と心の成長を注意深く見つめながら、遊びを通して子どもたちの創造力や感情表現を豊かにしていきたいですね。