2025.07.30

保育実習生の「ありがとう」を形にする 手作りプレゼントのポイント&アイデア集

保育実習の最終日。子どもたちとのお別れが近づくにつれ、「ありがとう」の気持ちをどう伝えようかと考える実習生も多いのではないでしょうか。

中には、手作りのプレゼントを贈りたいと思っている方もいるかもしれません。しかし、プレゼントの内容や渡し方には、園の方針や子どもたちの年齢に応じた配慮が必要です。

この記事では、実習を気持ちよく締めくくるために知っておきたい、プレゼントを準備する前の注意点、OK・NGを判断する目安、年齢別のおすすめアイデア、そして感謝を伝える工夫まで、保育実習生に役立つ情報をまとめてご紹介します。

プレゼントを準備する前に確認しておくべきこと

子どもたちにプレゼントを渡す前に、必ず園に確認しましょう。「個人から子どもへのプレゼントはご遠慮ください」という方針を設けている園もあります。たとえ簡単な手作り品であっても、事前に相談せずに渡してしまうと、園や保護者とのトラブルにつながる可能性もあります。

担任の先生や実習担当の保育士に、「こんなものを渡したいと考えているのですが、大丈夫でしょうか?」と相談するようにしましょう。

このプレゼントは大丈夫?OK・NGの判断基準

子どもたちへのプレゼントは、「かわいい」「喜ばれそう」だけではなく、安全性や園の方針への配慮があるかどうかが非常に重要です。受け取る側の立場に立って考え、必ず事前に相談・確認を行いましょう。

OKなもの

以下のようなプレゼントは、園に確認のうえであれば比較的受け入れられやすく、子どもたちにも安心して楽しんでもらえます。

- 誤飲やケガのリスクがない素材・構造であること

- 子どもの発達段階に合った大きさ・形・使い方が考慮されていること

- 安価な材料で制作できるもの

- 園の保育方針や日常の活動になじむもの

- 色やデザインが統一されているもの

NGなもの

以下のようなプレゼントは、園や保護者とのトラブルや子どもの事故につながる可能性があるため、避けるべきです。

- お菓子などの食品

- 小さなパーツや金具など、誤飲やケガのリスクがある素材・構造のもの

- 音・光・香りなどの刺激が強いもの

- 高価な材料を使って制作したもの

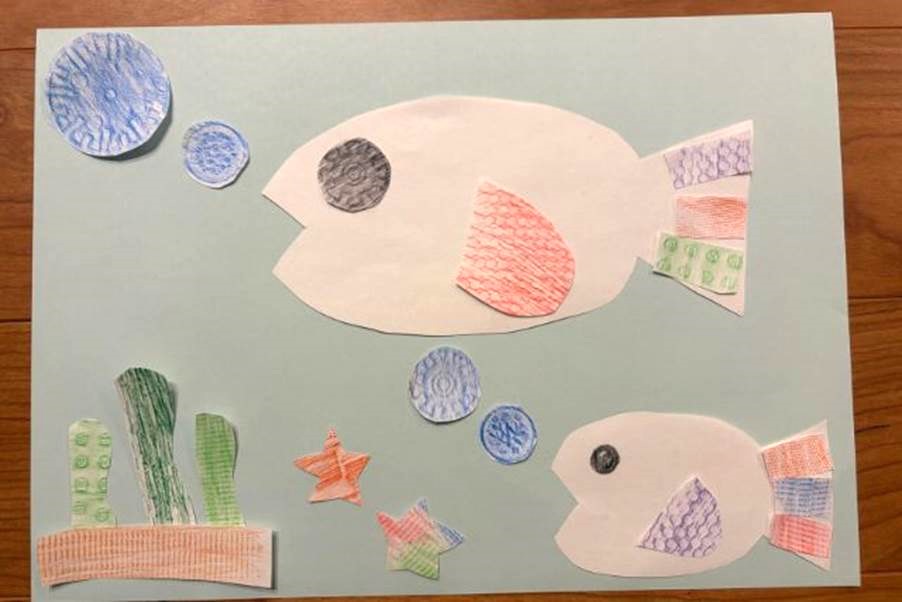

年齢別!おすすめの手作りプレゼントアイデア

安全面への配慮はもちろん、「その年齢だからこそ楽しめる」手作りプレゼントを選ぶことが大切です。年齢帯に分けて、おすすめのアイデアをご紹介します。

0~1歳児

この時期の子どもたちは、なんでも口に入れたがります。誤飲を防ぐため、小さなパーツや貼り付け装飾は使用せず、角のない柔らかい素材や破れにくい紙を使いましょう。

【おすすめのプレゼント例】

- 布または厚紙で作る「やわらかメダル」

- 大きめのイラストカード

- 一人ひとりの手形や足形を使ったカード

2~3歳児

手先の動きが発達し、ちぎる・はがす・引っぱるといった遊びが活発になる時期です。壊れにくく、形がはっきりしているものが喜ばれます。

【おすすめのプレゼント例】

- 折り紙で作ったバッジやメダル

- シールを貼って遊べる「ありがとうボード」

- 画用紙で作った「飛び出すカード」

4~5歳児

言葉の理解や文字への関心も高まり、自分の名前や「ありがとう」といった言葉の意味をしっかり受け取れる年齢です。感謝のメッセージをひらがなで書きましょう。

【おすすめのプレゼント例】

- 名前とメッセージを添えた「メッセージ入りメダル」

- 思い出をイラストや言葉でまとめた「ミニアルバム」

- 手紙の形に折った画用紙にメッセージを書いた「おてがみカード」

渡すときの注意点

子どもたちにプレゼントを渡す際には、「どんなものを渡すか」だけでなく、「どう渡すか」「誰に伝えるか」といった配慮も欠かせません。トラブルを避けながら安心してプレゼントを渡すために、実習生として心がけたい注意点を整理してご紹介します。

必ず担任保育士に相談・確認をする

子どもへの直接的な配布は、担任保育士の許可を得て行います。事前にプレゼントを渡すタイミングや渡し方を相談しましょう。

子ども全員に公平に

特別扱いにならないよう、全員に同じタイミング・同じものを渡しましょう。

保護者にも伝わる形にする

家庭に持ち帰った際、子どもだけでは説明できない場合もあるため、簡単なメッセージカードや一言メモを添えると保護者にも気持ちが伝わります。

安全面の再チェック

プレゼントに貼ったパーツが取れやすくなっていないか、袋に鋭利な部分がないかなど、最終確認をしてから渡しましょう。

渡し方の工夫

プレゼントの準備ができたら、次に大切なのは「どのように渡すか」です。せっかく心を込めて作ったプレゼントも、渡し方次第でその印象は大きく変わります。園の雰囲気や子どもたちの年齢に合わせて、最適な方法を選びましょう。

「ありがとう」の言葉を添えて手渡し

一人ひとりの目を見て、「○○ちゃんと遊べて楽しかったよ」「ありがとう」と声をかけながら渡すと、感謝の気持ちが伝わります。

帰りの会や自由遊びの時間を活用

園のスケジュールに合わせて、許可を得たうえで渡すタイミングを決めましょう。帰りの会など静かな場面であれば、感謝の気持ちを伝えやすくなります。

壁面装飾や掲示を兼ねて渡す

手作りカードやメダルをクラスの壁面に飾り、「今日はこれを持って帰ってね」と案内する形もおすすめです。集団の中での一体感が生まれます。

メッセージつきの台紙や紙袋にまとめて渡す

子どもがプレゼントを落としたり失くしたりしないよう、簡単な袋に入れたり、台紙に貼ったりしておけば、渡しやすく、また保護者にも伝わりやすくなります。

プレゼントがNGな場合の「ありがとう」の伝え方

園によっては「物のやりとりは控えてください」という方針を掲げているところもあります。しかし、感謝の気持ちは、手作りのプレゼント以外の方法でもしっかり伝えることができます。プレゼントが渡せない場合でも活用できる、感謝の伝え方をご紹介します。

クラス全体向けの壁面装飾

個別の贈り物がNGでも、「みんなへ」として掲示物を使った感謝の表現は受け入れられることが多くあります。画用紙や折り紙を使って、ハートやお花、子どもたちの名前を取り入れた感謝のメッセージ入り壁面装飾を作ってみましょう。

「ありがとう」「たのしかったね」「またあそぼうね」などのシンプルな言葉を使い、みんなに向けて等しく思いを伝える形にすれば、公平性も保たれます。

絵本の読み聞かせで感謝のメッセージを込める

実習の最終日には、「ありがとう」「ともだち」「さようなら」などをテーマにした絵本を読み聞かせに選ぶのも素敵な方法です。本の中の登場人物の気持ちとリンクさせながら、「みんなと一緒にすごせてうれしかったよ」というメッセージを自然に伝えることができます。

読み終えたあとに「このお話、○○組のみんなと過ごした時間みたいだなと思ったよ」と一言添えるだけで、伝えたい感謝の気持ちを子どもたちが感じ取るきっかけになります。

子どもとのふれあいの中で直接言葉をかける

最もシンプルで、けれど一番心がこもる方法は、子ども一人ひとりに向けて直接「ありがとう」と声をかけることです。目を見て、名前を呼び、「一緒に遊んでくれてありがとう」「お話しして楽しかったよ」と伝えましょう。プレゼントがなくても、笑顔ややさしい声がけこそ、子どもたちの記憶に残る贈り物になるはずです。

担任や園へのお礼メッセージ

プレゼントがNGの園でも、実習先の保育士や園全体に向けて感謝を伝えることはとても大切です。手紙やメッセージカード、シンプルなお礼状などを用意しておきましょう。

「保育の姿勢に学ばせていただいたこと」「子どもたちとの時間で思い出に残ったこと」など、実習中に感じたことを振り返って素直に思いを綴ります。手渡しが難しい場合は、実習日誌や連絡帳の中に添えても良いでしょう。

まとめ

実習の最終日は、子どもたちとの大切な別れの時間。「ありがとう」の気持ちは、プレゼントに限らず言葉やふれあいでも伝えることができます。大切なのは、「ありがとう」を誠実に伝える気持ち。手作りの品も、言葉も、笑顔も、そのすべてが子どもたちにとってかけがえのない贈り物になります。園の方針や子どもの年齢に配慮しながら、自分らしい形で思いを届けられるよう、最後の一日を大切に過ごしましょう。