2025.08.06

保育士就活ガイド|新卒採用スケジュールと対策ポイント

保育士を目指す方にとって、就職活動は大きな人生のステップです。本記事では、保育士として働くことを目指す学生の方に向けて、就活の全体像やスケジュール、限られた時間の中で就職活動をスムーズに進めるためのヒントなどをわかりやすく解説します。

保育士の就活を始めるタイミングは?

保育士の就活は、卒業年度の春から夏にかけて本格化します。園見学や説明会が集中する春先から動き出せると理想的です。特に新卒での採用は早い段階で内定が出るケースもあるため、情報収集や自己分析は前年度の1~3月ごろから始めておくとスムーズです。

4年制大学卒の場合

4年制大学で保育士資格を取得する場合、多くは3年生の終わり頃から園見学を始め、4年生の春から夏にかけて書類提出や面接に進みます。大学のゼミや保育実習と並行して就活する必要があるため、余裕をもったスケジューリングが重要です。

2年制の専門・短大卒の場合

2年制課程では、1年生の冬から春に就活準備を始め、2年生の前半には応募・選考に進む流れが一般的です。自己分析や園の比較検討などは、1年生のうちから取りかかっておくと安心です。

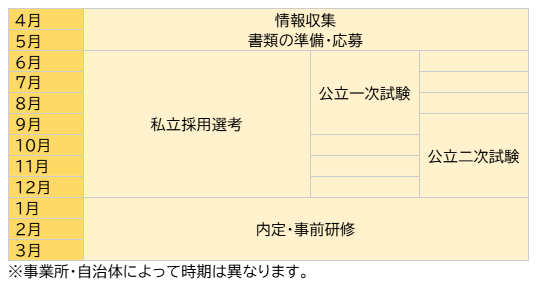

公立と私立の採用スケジュールの違いに注意

公立保育園は自治体の公務員採用試験に準じており、試験は例年6~9月頃に実施されます。自治体によって募集時期や試験回数、内容は異なるため、事前に確認してください。一方、私立保育園は園ごとに採用時期が異なり、早い園では4月から募集を始め、夏前に内定が出ることもあります。両者を併願する場合は特に、スケジュールの違いをあらかじめ把握しておくことが大切です。

保育士の就活スケジュール 流れとポイント

以下は、一般的な新卒保育士の就活スケジュールを時期ごとに整理したものです。私立と公立、また自治体ごとに試験日程が異なる点に注意しながら、自分の進路に合わせた準備を進めましょう。

就活前・活動中に準備すること

保育士の就職活動は、ただ求人を探して応募するだけでなく、事前の準備が重要です。自己理解を深め、園の情報を集め、そのうえでしっかりと対策することで、自分に合った園と出会える確率が高まります。ここでは、就活を始める前から活動中にかけて準備しておきたいことを紹介します。

自己分析

自己分析は、就職活動のスタートラインであり、志望動機や自己PRを考えるうえでも欠かせない重要なプロセスです。単に「子どもが好きだから」ではなく、自分がどんな保育士になりたいのか、どんな環境で力を発揮できるのかを深掘りすることで、志望動機の書き方や面接対応に自信が持てるようになります。

自分の「保育観」を言語化する

まずは自分が、「保育活動を行う上で、どんな価値観や考え方を大切にしたいか」を考えてみましょう。

(例)

- 子どもの自主性を尊重したい

- 丁寧な生活習慣の指導ができる保育士になりたい

- 保護者と信頼関係を築ける保育を目指したい

- 障がい児保育やインクルーシブ保育に関心がある

こうした自分の保育観を明確にしておくと、園の保育方針との相性を判断しやすくなります。

強み・経験を具体的に振り返る

保育実習や学校生活、アルバイトなどを振り返って、「自分はどんな場面で力を発揮したか」「どんな行動が得意だったか」を書き出してみましょう。

(例)

- 実習で泣いていた子に粘り強く関わり、笑顔を引き出せた

- グループ活動でリーダー役を担い、周囲をまとめた経験がある

- ピアノや製作など、特定の実技に自信がある

理想の働き方やキャリアプランも考える

「長く働きたい職場か」「結婚・出産後も続けたいか」「将来的には主任やリーダーを目指したいか」など、自分がどのような働き方を理想としているのかを考えることも大切です。勤務体制や園のサポート体制を選ぶ判断材料にもなります。

自己分析は一度で完璧に仕上げる必要はありません。定期的に見直しながら、自分の「軸」を育てていくことが大切です。書き出した内容は、志望動機や履歴書作成、面接練習のベースとしても活用できるので、丁寧に取り組みましょう。

情報収集

保育士の就活では、応募する園についての「判断材料」をしっかり集めることが非常に重要です。給与や勤務地だけで選ぶのではなく、「自分に合った園であるかどうか」を見極めるには、多角的な情報収集が不可欠です。以下のような方法で情報を集めましょう。

園見学・説明会で現場を知る

園見学は、園の雰囲気や保育の現場を直接見ることができる貴重な機会です。見学の際は、子どもたちが安心して過ごしているか、職員の表情や連携、保育の動線が整っているかなどを観察することがポイントです。また、説明会は園の理念や特色、職員の教育体制、年間行事などについて直接詳しく聞けるまたとない機会です。質問を準備して臨むと理解が深まります。

求人サイトや就活支援サイトを活用する

求人サイトを活用すれば、自分の希望条件から求人情報を簡単に絞り込むことができます。また、募集要項のほかに園の保育方針や写真、インタビュー記事などが掲載されていることもあり、園の個性を把握する手助けになります。複数園を比較検討したり、施設の種類(認可・認証・小規模・企業主導型など)による違いも確認したりすることができます。

OB・OG訪問でリアルな声を聞く

実際にその園で働いている卒業生や先輩の話は、求人票やパンフレットだけでは分からない「リアルな職場環境」を知る手がかりになります。仕事のやりがいや職場の雰囲気、残業の有無、1年目のサポート体制などについて、率直な意見を聞けることもあります。学校の先生やキャリア支援室に紹介を依頼してみましょう。

SNSやホームページをチェックする

園の公式ホームページやSNSを運用している園では、行事や日々の保育の様子が発信されていることがあります。どのような環境で保育を行っているのかをイメージする手助けになります。

応募書類の準備

就活では、応募書類が最初の関門です。履歴書や自己PR文、志望動機は、あなたの人柄や保育への思いを伝える大切な材料です。採用担当者は書類から「この園で一緒に働きたい人物か」を見極めようとしています。だからこそ、事前にしっかり準備し、自分らしさを的確に表現することが重要です。

志望動機は「その園だからこそ」の理由を伝える

よくある失敗例が、「子どもが好きだから」「雰囲気が良かったから」といった抽象的な動機だけで終わってしまうことです。説得力を持たせるには、「その園を選んだ具体的な理由」「自分の保育観や経験とのつながり」「入職後にどのように貢献したいかという展望」などを明確にしておきましょう。志望園が複数ある場合でも使い回さず、必ず園ごとにカスタマイズしましょう。

自己PRは経験と結びつけて具体的に

自己PRでは、自分の強みを一言で言い切ったうえで、それを裏づけるエピソードを添えるのがコツです。ポイントは、できるだけ“保育現場で活かせそうな力”に結びつけることです。

(例)

「最後までやり抜く粘り強さがあります」→ 実習で苦手なピアノを練習して発表会で成功した経験

「周囲との調和を大切にします」→ 学校のグループ制作でリーダーとして意見をまとめた経験

書類の見た目・書き方にも注意を

内容はもちろんですが、書類の第一印象を左右する「見た目」も大切です。丁寧な文字で、誤字脱字をなくし、用紙の余白も含めて読みやすさを意識してください。清書前に、学校のキャリアセンターなど第三者にチェックしてもらうとよいでしょう。写真は清潔感のある服装・髪型で撮影しましょう。

面接と実技試験対策

面接では「なぜ保育士になりたいと思ったか」「理想の保育とは何か」などがよく聞かれます。答えに迷わないよう、事前に自分の言葉でまとめておくと安心です。また、園によってはピアノや読み聞かせ、製作などの実技試験が課されることもあります。自分の苦手分野を早めに把握し、練習を積んでおきましょう。

よく聞かれる質問と答え方のポイント

面接では、以下のような質問がよく出されます。

(例)

「なぜ保育士になろうと思いましたか?」

「当園を志望した理由を教えてください」

「保育実習で印象に残ったことは?」

「どんな保育士になりたいですか?」

「何歳児クラスを担当したいですか?」

これらに対して、実習や学業などでの具体的なエピソードを添えながら、簡潔に答えられるように準備しておきましょう。事前に友人や先生と模擬面接を行い、話すスピードや内容について客観的に確認してもらい、フィードバックを活かすようにしましょう。

保育実習との両立のコツ

多くの場合、就活時期には保育実習が行われます。実習は体力的にも精神的にもハードな日々が続くため、就活との両立には工夫と計画性が求められます。ここでは、実習中でも無理なく就活を進めるためのコツと、実習先への就職についての考え方を紹介します。

実習期間中にできる就活の工夫

保育実習中は、無理のない範囲で就活を進められるようなスケジュールを組みましょう。実習が始まる前に、履歴書の下書きや志望園のリストアップをする、スマートフォンで書類の確認・修正できるようにクラウド上にデータを保存する、などの工夫がポイントです。移動時間などを活用し、こまめに就活対応を進めましょう。

実習園への就職のメリット・デメリット

保育実習先の園から「よかったら就職を考えてみて」と声をかけられることがあるかもしれません。実際に働く環境を体験したうえで判断できるという点で、実習園への就職は大きな安心感があります。園の雰囲気や保育方針が自分に合っていると感じた場合、積極的に検討してもよいでしょう。

一方で、実習中の印象だけで決めてしまうと、後々「やっぱり他の園も見ておけばよかった…」と後悔することもありますので、選択肢の一つとして冷静に判断することが大切です。他園との比較や、長期的なキャリアを考慮して決めましょう。

内定後にやることと注意点

内定をもらった後も、社会人としての信頼を得るためには丁寧な対応が求められます。ここでは、内定承諾の連絡や入職までにやるべきこと、やむを得ず辞退する場合のマナーについて解説します。

内定承諾の連絡と入職場前の準備

採用が内定すると、まずはメールや電話でその旨が伝えられ、追って「内定通知書(採用通知書)」が送られてくる流れが一般的です。内定通知書には、労働条件や入職日、健康診断や持ち物など入職日までに必要な内容が記載されています。

メールや電話で内定を受諾した場合でも、内定通知書を受け取ったら改めてお礼の連絡をしましょう。

-

基本の例

「このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

貴園で働かせていただくことを大変光栄に存じます。

是非とも入職させていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。」 -

保育実習でお世話になった園への承諾例

「実習でも大変お世話になり、貴園で学ばせていただいた経験が忘れられません。

このたびは内定をいただき、ありがとうございます。ぜひ入職させていただきたく存じます。」

入職前の準備

内定通知書には、「内定承諾書」が同封されている場合があります。お礼状を添えて、速やかに返送しましょう。また内定通知書には健康診断や必要書類の提出、事前説明の参加などについて記載されています。案内に従って速やかに対応しましょう。

辞退連絡のマナー

内定辞退をする場合は、できるだけ早めに連絡し、丁寧な言葉で謝意と辞退の旨を伝えることが大切です。辞退の連絡は、電話で担当者に直接伝えることが基本とされています。その際、「本来なら直接お会いしてお話すべき内容ですが」と添えると、より丁寧な印象になります。必ずしも辞退の理由を伝える必要はありませんが、聞かれた場合は「検討の結果」など簡潔に述べましょう。担当者が不在の場合はメールでも連絡をしますが、電話をせずにメールだけで連絡を済ませるのはマナー違反と受け取られる可能性があるので避けましょう。

-

基本の例

「このたびは内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

大変恐縮ではございますが、慎重に検討を重ねた結果、内定を辞退させていただきたく、ご連絡を差し上げました。

ご多忙の中、選考にお時間を割いていただいたにもかかわらず、このようなご連絡となり申し訳ございません。

貴園の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」 -

実習園・縁のある園への辞退例

「このたびは内定をいただき、誠にありがとうございました。

実習では貴重な経験をさせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

しかしながら、今後の進路について熟考の末、内定を辞退させていただきたくご連絡を差し上げました。

ご厚意に添えず大変申し訳ありませんが、今後も保育士として努力を重ねてまいります。」

まとめ

保育士の就職活動は、早めの情報収集と丁寧な準備が成功へのカギです。就活を始めるタイミングを見極め、自己分析や園見学、応募書類、面接対策といったステップを一つずつ丁寧にこなすことで、あなたにぴったり合った園と出会うチャンスが広がります。

焦らず、自分の「保育観」や「働き方の理想」に正直になりながら、就活を進めてください。きっとあなたの想いを大切にしてくれる園が見つかります。自分らしい保育ができる場所を見つけ第一歩を踏み出しましょう!